(編按:朱耀明牧師從八九年6月下旬至九七年主權移交前,一直參與「黃雀行動」營救民運人士。他回憶最早伸出援手的是法國駐港領事孟飛(Jean-Pierre Montagne),營救過程驚險萬分,很多細節至今仍不能言說。去年他年屆八十,大病一場後為了傳承歷史風塵僕僕,幾天內由洛杉磯到多倫多再趕往溫哥華。朱牧師有機艙恐懼症,搭乘飛機壓力很大,但他強調:「六四死難者不是為自己,是為了民主自由而犧牲。」他直言:「不知尚有多少年日?」,只是絕不會忘記六四屠城,也不會停止談論這慘案。以下是講座發言全記錄,朱耀明以第一人稱。)

一,盡力保持活的記憶,遺忘就是犯罪

我在2020年離開香港。離開香港後的頭一、兩年,我很少說話。第一年對我有很大的衝擊。我的兄弟都身陷囹圄。我問自己是否離棄了他們,沒有與他們同行?內心一直無法釋懷,很痛苦。不過,他們不斷勸我,說:「朱牧師,你在外面,我們就很高興;要是你回來,我們可能很痛苦。所以你不要回來。」。於是,我成了離散的一份子。我其實很掛念教會、掛念在獄中的朋友、掛念香港很多很多的事物。在這個時代當中,每個人都經歷苦難,不僅是我,而是有很多人。

在第二年,我患上急性膽囊炎,非常痛楚。一看醫生,就說要入醫院了。當時,陳健民 (社會學學者,「佔領中環」發起人之一) 和我的太太陪伴著我,召了計程車到台大醫院。雖然診所對面就是台大醫院了,但我無法步行。結果,在急症室過了一夜,然後就進了病房。台灣的醫療制度跟香港和溫哥華不同,如果留院,必須有家屬陪伴。這樣,一個七十五歲的老人家(我太太),陪著我這個七十八歲的老人家。有一次,我和孫兒視像通話,我忍不住流下眼淚。孫兒大聲說:「爺爺,別哭!勇敢一點!」,孫兒這句說話,像把我敲醒了,我們知道上帝與我們同行。 所以兩年來,我都沒有發言,也沒有出席公開聚會。但今年是六四事件 三十五週年,我是否就這樣沉默下去呢?所以這一次,當Mabel (李美寶,溫哥華支聯會主席) 他們說請我來溫哥華,本來五月十八日我要參加孫女的中學畢業典禮,五月二十日就返回香港… ,不,是返回台灣,返香港是不行的… 所以,(從這個口誤)你知道我們的心仍在香港,心底的說話就衝口而出了。Mabel 和多倫多那邊都問我,可否出席六四的活動。我也在想,我能乘坐飛機嗎?我已經八十歲了,要從洛杉磯到多倫多,然後再從多倫多到溫哥華,究竟我能否支撐呢?不過,很感恩,我能夠做到。

當我想起一位諾貝爾和平獎得主艾利●維瑟爾 (Elie Wiesel),在他的《夜》(“La Nuit”) 一書中,他講述,一個小孩子問他:「你看到納粹集中營,很多人、很多小朋友被送進毒氣室,你的感覺如何?」其實,他有一段時間無法言語,因為一想起那段他親眼目睹的歷史,他就無法言語,說不出話來。又有一個小孩問他:「你告訴我,你目睹那麼多,你將來會做些甚麼?」,這位父親說:「我會盡力保持活的記憶,我跟這些想遺忘的人們鬥爭,因為假如我們遺忘了,我們就是犯罪,我們就是幫兇。」他寫了一本很簡單、很薄的書,就是《夜》。這幾句說話激勵了我。

二,我所見證的歷史

三十五年了,今天維園 (維多利亞公園) 沒有燭光,而是同鄉會的嘉年華會,政府想改寫歷史;它不但要我們忘記,而且還要改寫歷史。我們怎能夠遺忘呢?為此,今天我希望在大家面前,像 Elie Wiesel 一樣,作一個見證。其實這裡還有一位見證人,不過我暫不透露其姓名。我是在1989年五月二十八日上北京,但我的一位好朋友在六月三日結婚,我要為她證婚。如果我不回去,她就無法結婚,所以只好返回香港,要不是她六月三日結婚,可能我也不會回香港,可能會隨著當時的氣勢,在前線衝擊。這件事湊巧救了我一命。證婚後,有婚宴,理應很開心,但我被編排的一席,有些剛輪班回來香港的記者,他們在桌上放了一台收音機。我們好像還沒開始進食,大家安坐著,不斷聽著上面的消息。突然說,木墀地開槍了,我們全席的人都顫抖起來。開槍……

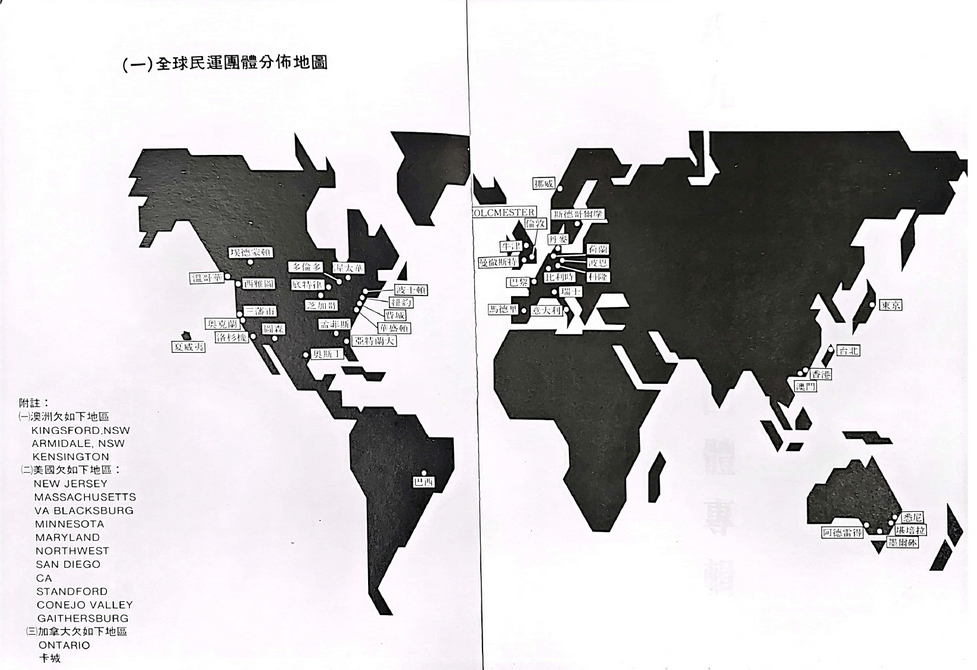

當年我臨離開北京時,在街上對吾爾開希 (六四學運領袖) 說,這次運動是成功的,因為它喚醒了全世界所有華人,對中國民主、人權、自由的關注。我對吾爾開希說,這次運動本身是成功的,但我看到戒嚴部隊已經包圍整個廣場,清場可能很接近了。雖然這清場是必然會發生的,但誰會想到,清場是對著手無寸鐵的年青人和市民,用機槍和坦克射殺人民、輾碎人民的身體?婚宴過後,我們回到家中,正如大家所看到的那樣,看著年青人躺在木頭車,被推到醫院,滿身鮮血。在醫院裡,有很多被射殺身亡者的屍體,放在地上。這是活的見證,死了多少人?很多人都說…現在還有人說沒有死人。我只需引述一個消息,就是《文匯報》、《大公報》公佈的死傷人數,是一萬人。我這裡有一本《八九中國民運團體專輯》,裡面有這幅地圖,顯示在六四大屠殺後,世界各地所有華人都發起抗議、發起對屠城的譴責和抗議,當然包括了溫哥華和北美洲,但是最遠的,是連巴西也有。所以,我們怎能夠忘記呢?

死難者家屬所受的痛苦,是我們難以想像的。他們時至今天仍活在苦難當中,被監視、無法拜祭。有一年,我和張先玲 (「天安門母親運動」發起人之一) 在沙灘上散步,她當時在香港。我對她說:「你們年紀都大了,怎樣做下去呢?」,她說:「我一息尚存,都要鬥爭下去。」。這就是記憶與遺忘的鬥爭,不是一時的,而是長久的。

【王楠之死】6月4日凌晨1時多,他在天安門西側南長街拍照時被戒嚴部隊射中頭部,子彈從左額射入、左耳後穿出。群眾搶上前想將王楠送院搶救,戒嚴部隊持槍阻止,最後失救而死。

(全文:https://www.facebook.com/share/p/1B5Nh254Rx/)

三,維園燭光是良心的召喚,良知將使心中的燭光永不熄滅

有一句說話,能使我這個八十歲的老人,這樣子再走動一回,當然有美寶和 Ken (董達成)他們的熱誠,和對六四的懷念。更重要的是,我想引用《聖經》<以斯帖記>,當時國王想殺死所有猶太人。以斯帖其實是猶太人,但以當時的規矩,如沒有國王的命令,是不能覲見國王的。當時,有一個人,叫末底改,他去見以斯帖,對她說:「不知你今天所得到的位份,就是為了今天嗎?就是為了今天要幫助猶太人脫離被屠殺的命運嗎?」(出自<以斯帖記>第四章第十四節) 。各位,上帝給我們在自由、民主、有人權的國家,無論你是近期離散的,或已經在這裡很長時間的,我們今天能夠在這個地方,自由地將這些歷史事實說出來,為下一代作見證。正如剛才那位手足所言,維園是甚麼?維園是良心的召喚,燭光本身就是良心的召喚、是公義的表達。這是對我們最重要的。維園沒了,我們心裡就沒有燭光嗎?我們有良知、有公義,對失去的生命有敬畏。雖然沒有維園這地方,雖然燭光不再在那兒點燃,但我們心裡的燭光是不會熄滅的,因為我們有良知,我們的良知不會讓我們忘記這種屠殺的場景。

有一天,我在美國,前往一所修道院,進入一個很嚴肅的教堂,只有我和我太太。我坐下來禱告,回想 (六四) 三十五年、雨傘運動十年,我還能做些甚麼?當我祈禱完後,一步出教堂門口,就有一個立牌,寫著「苦路」,這讓我想起耶穌基督來到這世上時,走的是一條苦路。祂為我們背負人類的苦難和罪惡,祂一定要走上十字架的道路當中。在雨傘運動中,也有一批學生,曾經走過苦路。當時,為了鼓勵佔領的示威人士,這批中學生,在海富中心圍著政府總部步行九個圈,每二十步一跪,這是「九二八」的象徵,「九二八」是警方施放催淚彈的時刻。然後,這批學生選了一個日子,是甚麼日子呢?是佔領行動第六十四日,這是將六四連繫在一起。這些人都是走著苦路,北京學生要求的是民主、自由、人權、法治、反貪腐,他們並非為了自己。就算是雨傘運動的時候,這些人也並非為了自己,同樣是為了普選,不是為了自己,這些人是甘願犧牲、受苦。

馬丁路德金 (Martin Luther King Jr.,美國民權運動領袖) 說,自由不會由壓迫者白白恩賜予受壓者,而是需要抗爭、需要受苦、需要犧牲,才能夠成就。當我們發起「讓愛與和平佔領中環」的時候,我們是選擇在一所禮拜堂,在十字架下,宣告「讓愛與和平佔領中環」。我們就是秉承著一種自我犧牲,希望能喚起世人的良知、喚起政府的良知,告訴它管治的危機是需要處理的。最終,我們被判監十六個月。雖然我是緩刑,但我的夥伴陳健民,在減刑後入獄了十一個多月。如果有機會,可看看他的《獄中書簡》(《受苦與反抗:陳健民 .獄中書簡》);我另一位同伴,戴耀廷教授,目前仍在獄中。戴耀廷教授在庭上的自辯時說:「若這苦杯是不能挪開,我會甘心飲下去」(原文為「我會無悔地飲下」) 。所以,今天他仍在監獄中,飲下這苦杯。為了甚麼呢?是為了他頭上的光環嗎?是為了他的名譽、他的前途嗎?是為了他的家庭嗎?其實,他身為香港大學法律學院的院長 (副院長),他是最佳的教授,有一個美滿的家庭,他是為著香港的民主、自由、法治。他說他教授法律,是個守法治的人,是在維護法治,但這次是要違法達義,將不公平的法律糾正過來。

四,寬恕的前提是認錯和悔過

六四的死難者,不是為了自己,而是為了十幾億人民,希望能夠得到自由和民主。貪腐,到了今天,比過往、比三十五年前更厲害;社會的管控,比三十五年前更嚴重;被捕的人,比三十五年前更多。所以才有「白紙運動」,對這個政權的抗爭。所以,我們不要輕易放過這段歷史,雖然有很多人要掩蓋這段歷史。有人問,現在的政府官員說要謹慎言論,又警告一些人不要聚集和發表敏感言論;有人問,甚麼是「敏感」呢?是指「六四」嗎?這個 PK (指現任香港保安局局長鄧炳強) 就說,數字不是最重要。煽惑才是最重要。何謂「煽惑」呢?說歷史的事實也是煽惑嗎?談歷史,是煽惑人們嗎?數年前,曾有民運領袖說,我們要饒恕 (指學運領袖柴玲於六四二十三週年發表的公開信);最近,一位周姓樞機也說要饒恕 (現任天主教香港教區主教周守仁樞機) 。我撫心自問,我要饒恕甚麼?我們不能代替死難者饒恕。它(指中共)應該是要獲得死難者家屬的饒恕,應該獲得被它槍殺的人,他們的家屬,不論是丈夫、妻子、父母、兒女、兄弟姊妹的饒恕。因為是它槍殺的,是它在作惡。我們饒恕甚麼?我們能夠饒恕甚麼呢?中共必須要對所有受難者的家屬,就屠殺事件認錯、悔改,然後才能得到饒恕。沒有人可以代替死難者的家屬去饒恕它,因為我們不是受苦、受害的人,所以,我們一定要堅持講述這段見證和歷史,我們要將這段歷史告訴下一代,讓這段歷史不被遺忘。正如艾利●維瑟爾 (Elie Wiesel) 所言,在他有生之年都要為這段歷史作見證,要告訴世人這些事情,讓大家知道,每一代人都要這樣做。

五,請左派人士憑良心講話

今天,我已經八十歲,不知還能活多少年,不過,我不會忘記這件事,我不能不談論這件事。雖然,談論這件事所背負的代價可能很沉重,正如有三位支聯會的常委仍在獄中 — 李卓人、何俊仁、鄒幸彤。三年了,若按照以往的無罪推定,應該准以保釋,但卻三年未審,然後說他們是「外國代理人」。我一看到這句話就非常憤怒。六四槍殺後,是誰帶隊遊行?是譚耀宗、程介南、鄭耀棠 (按:三人都是左派團體和工會的所謂「新銳」)。第一個在新華社門口叫李鵬下台的,是程介南。我就說,審訊的時候,要不要找這些人來做證,要不要召喚他們做證人?他們是否「外國代理人」?有一張照片顯示鄭耀棠在前面手持揚聲器,後面寫著一個「痛」字。這些人是「外國代理人」呢?他們走在龍頭,程介南是支聯會第一屆常委,他和我一起擔任援助組的組員。當然,後來他和教聯 (香港教育工作者聯會) 的人全部要退出,那是六月九日之後的事。

譚耀宗,時任立法局議員,後成為民建聯主席、港區全國人大代表。

程介南,支聯會創會常委,時為教聯會理事長。後改投民建聯。

鄭耀棠,時任工聯會理事長。現為港區全國人大代表。

李鵬,時任中國國務院總理,被視為「六四劊子手」、「北京屠夫」。

所以,你看到這些歷史,就能知道我們心裡的憤怒。為甚麼要逮捕這三人 (李卓人、何俊仁、鄒幸彤) 、指控他們為「外國代理人」呢?當時全世界的人都在示威,譴責這種暴行。所以這種控罪,你可以接受嗎?我不能接受。更不能接受的,是為甚麼要逮捕鄒幸彤的媽媽?為甚麼要逮捕關振邦 (前支聯會常委) 的太太?他們做過甚麼事呢?這完全已經到了無法無天的地步。還講法律嗎?如果鄒幸彤出任 (支聯會) 副主席是要承擔,她已經身在獄中了,為何要逮捕她的媽媽?

六,燭光溫暖著受難者,也譴責了施暴者,雖然微弱,但必摧毀暴政

所以,你看到這些歷史,就能知道我們心裡的憤怒。為甚麼要逮捕這三人 (李卓人、何俊仁、鄒幸彤) 、指控他們為「外國代理人」呢?當時全世界的人都在示威,譴責這種暴行。所以這種控罪,你可以接受嗎?我不能接受。更不能接受的,是為甚麼要逮捕鄒幸彤的媽媽?為甚麼要逮捕關振邦 (前支聯會常委) 的太太?他們做過甚麼事呢?這完全已經到了無法無天的地步。還講法律嗎?如果鄒幸彤出任 (支聯會) 副主席是要承擔,她已經身在獄中了,為何要逮捕她的媽媽?

六,燭光溫暖著受難者,也譴責了施暴者,雖然微弱,但必摧毀暴政

當我見到李柱銘 (民主黨創黨主席) 被捕上庭時,我就忍受不住流淚。這位資深大律師,在香港一直為民主奮鬥,他在法律上幫助很多需要幫助的人。我看著他白髮蒼蒼,走進法庭,眼淚就流下來了。為甚麼一個社會會黑白不分,黑變白、白變黑?何俊仁在做律師的期間,所有最基層的人都尋求他的幫助,不論工傷或意外傷亡,有時候他甚至免費幫助這些人。這些都是在香港難以找到的好人、善心人、有良知的人,但竟然被關在獄中。

這三個人 (李卓人、何俊仁、鄒幸彤) 被關在獄中,為了甚麼呢?就是為著遺忘與記憶的鬥爭這一顆心。我們不能讓這一段屠殺的歷史就此被抹殺,我們要傳承這段歷史,讓我們知道今天仍在受苦受難的死難者家屬,告訴他們那些燭光是會與他們同行的,他們不會孤單。他們雖然被壓制,但不會孤單,我們會與他們同行。這些燭光的意義,對他們來說,是一種溫暖,讓他們看到同行的人在他們當中。有人說我們現在人少,這在歷史上是不足為懼的。哈維爾 (Václav Havel,「天鵝絨革命」政治思想家、首任捷克共和國總統) 常說,只要有一個人出來,就會有第二個人出來,就會有第三個人出來,慢慢就會凝聚一股力量,這股力量就能使政府倒臺。所以,我們不要嫌棄燭光的微小,我們的燭光是可以溫暖受難者的心靈,與他們同行。但同時,這燭光是表示我們對這個殘暴政權的譴責。

在六四之後的第二日,我們舉行黑色大靜坐,當時,中文大學的馮可立教授在我跟前。我對他 說:「你看看,整個跑馬地都是人」。就是因為有公義,我們聚集於此,對不公義的政權作出譴責。今天,我們同樣因為不公義而聚集在這裡。我們是為了告訴那些受難者,我們會與他們同心同行,直至還他們一個公道、公義得到彰顯為止。所以,我們今天聚集於此,對六四的死難者,意義非常重大。對於這個政權,雖然我們人少,但它還是會恐懼的。

很多人都叫我們遺忘,我就說,我們遺忘甚麼,政府從來都沒有遺忘過。如果它遺忘,就不會禁制「六四」二字;如果它遺忘,它就不會在這個時間將人們送去「旅行」;如果它遺忘,它就不會害怕人們在這個敏感日子對它提及「六四」。字眼不重要,其實是它不敢遺忘,它不敢遺忘它成為劊子手這件事。是它不敢遺忘,不是我們遺忘。

陳樞機常常引用 (《聖經》) <詩篇>的一句說話 — 惡人在掘坑,想埋葬一個人,但他不斷掘,愈挖愈大,自己也掉進坑中,自己把自己埋葬了 (<詩篇>第七章第十四至十六節) 。一個暴政本身,它以為為別人掘坑,以為會埋葬別人,最終其實是埋葬它自己。所以,我們不要氣餒,一定要執著這份信念,要有勇氣地向前走。然後,我們將會看見一個美好的明天。所以,不要覺得自己的燭光和力量微小,匯聚起來,就是一股力量。大家能夠勇往直前,我們一定能共創一個美好的明天,希望大家能夠堅持。很多謝大家。

鳴謝:溫哥華支聯會

記錄/製圖/編輯:《消失的檔案》團隊

#朱耀明 #六四35周年 #記憶與遺忘的鬥爭 #張先玲 #天安門母親 #王楠 #李卓人 #何俊仁 #鄒幸彤 #陳日君樞機 #苦路 #譚耀宗 #程介南 #鄭耀棠 #溫哥華支聯會 #消失的檔案