《端》2016-05-19 作者︰安徒

文章摘要︰

因為香港存在着規模不小的一個「愛國左派」陣營,在商貿、文化、教育和社會組織各方面都舉足輕重。這些「左派」組織受中共指揮,在左搖右擺的路線鬥爭底下,不時有人會因跟不上形勢而犯錯。中英為香港前途談判期間,國務院港澳事務辦公室(港澳辦)副主任李後就指中共在香港工作總結出三次「左傾」錯誤。其中最重要的錯誤就是1967年的「反英抗暴」事件,很明顯它的「錯誤」在於破壞了戰後中共與英國在香港合謀協力維持殖民現狀的政策。這政策名之為「長期打算,充分利用」

《端》2016-05-19 作者︰安徒

因為香港存在着規模不小的一個「愛國左派」陣營,在商貿、文化、教育和社會組織各方面都舉足輕重。這些「左派」組織受中共指揮,在左搖右擺的路線鬥爭底下,不時有人會因跟不上形勢而犯錯。中英為香港前途談判期間,國務院港澳事務辦公室(港澳辦)副主任李後就指中共在香港工作總結出三次「左傾」錯誤。其中最重要的錯誤就是1967年的「反英抗暴」事件,很明顯它的「錯誤」在於破壞了戰後中共與英國在香港合謀協力維持殖民現狀的政策。這政策名之為「長期打算,充分利用」

《蘋果日報》 2017年3月14、15及17日 撰文: 李怡

文章摘要﹕

……不過,倘若說文革導致六七動亂的話,仍然未觸及暴動的意識形態基礎。大陸的文革發動有社會對當權者不滿的社會意識基礎;香港六七的發動沒有這基礎,然而,左派群眾的思想意識形態中,長期被灌注濃濃的「反帝愛國」意識,「反帝」主要是反美帝英帝,「愛國」實際上就是「愛黨」。這是六七發動的思想基礎。

《明報》 2017年3月12日 撰文: 程翔

文章摘要﹕

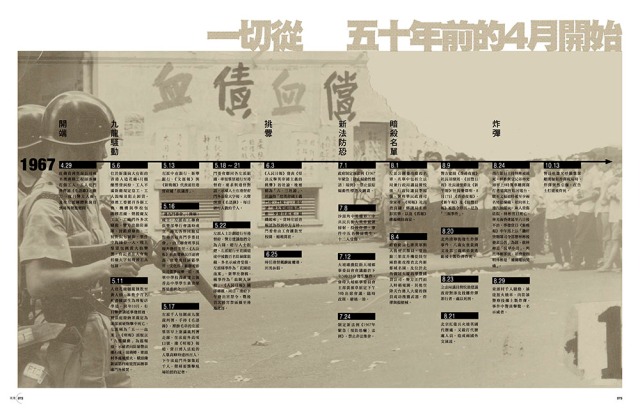

發生在50年前的「六七暴動」,可說是開創了「城市恐怖主義」(urban terrorism)的先河。在西方,「城市恐怖主義」這個概念最早是由美國著名科幻小說家阿西莫夫(Isaac Asimov)在20世紀70年代末提出的。他在預言人類社會將會遭到的各類天災人禍時,就認為將會出現「城市恐怖主義」。他把分析和見解寫進了《災變的選擇》(A Choice of Catastrophes)一書裏,在1979年出版。

史丹福大學胡佛研究所的陳明銶教授是最早提出六七暴動是「城市恐怖主義」的人(註1)。2000年特區政府頒大紫荊勳章給香港工聯會前會長楊光,陳明銶在接受媒體訪問時就指出這一點,他認為特區政府嘉獎楊光,給社會發出了一個非常錯誤的信息,等於為恐怖主義張目。

從現代社會對「恐怖主義」的定義來看,50年前的暴動就是恐怖主義活動。

《香港01》 2017年2月25日 撰文: 趙鍾維

文章摘要︰

羅:羅恩惠 岑:岑建勳

岑:你對六七暴動如何受國內文化大革命的極左路線影響,甚至是受其推動才爆發的這些歷史背景,在此之前是欠缺認識的嗎?你起初是想做少年犯,但因為發現檔案消失,再擴大調查範圍。過程中經歷了數個階段,是什麼促使你繼續前進?

羅:第一年開始研究時曾問過不少資深行家。他們聽到我要做六七暴動,反應都是「嘩,這樣厭惡性的題目你也碰。」說到「六七」,大家先會想起「炸彈」,再想起「林彬」。不少香港人討厭談「六七」,不是因討厭政治,只是認為當時左派中人的手段過於污穢。有舊同事與我關係較好、合作甚多,他直言:「我與『左仔』沒有接觸,不想碰這些題材。」但是,只要老人家願意說,我們就須聆聽、記錄、查證。當開始採訪參與六七暴動的左派高層、工人與學生,我發現我是在追趕時間。我曾訪問過的杜葉錫恩、被擄往大陸拘押的(時任高級警務督察)Frank Knight、(時任政府新聞處助理總監)Peter Moss身邊提供照片的同事,都已過身。不只老一輩,連何楓【注3】的女兒何曉明也患癌去世了。那段時間我常出入醫院、出席喪禮,就感到要快點做。

《香港01》 2017年2月17日 撰文: 趙鍾維

文章摘要︰

今年是六七暴動50周年。「流世光陰半百年」間,歷事者多先歸黃泉,尚存者自難免感慨「半江惆悵卻回船」,但更為堪憂者,是記錄這段香港「分水嶺」歷史的檔案,正逐漸無聲消逝於我城之中。資深媒體人羅恩惠想追本溯源,卻發現許多關於六七暴動的檔案消失無蹤。檔案,是歷史的憑證,也是記憶的依存。《消失的檔案》公播在即,《香港01》邀約羅導演於「01空間」試播,並與本報社長岑建勳先生交流對六七暴動的看法,同時也為《香港01》開啟「六七系列報道」先聲。

《明周》︰2017年2月2日 作者﹕關震海

文章摘要﹕

回看1967年暴動事件,社會充斥敵我矛盾,示威者、市民與執法者的關係水火不容。相對四個月雨傘運動,當年社會撕裂的情況比現在更甚。

明報副刊 2017年1月22日 作者﹕程翔

文章摘要﹕

「六七暴動」前,香港「左派」代表一股新興的社會力量。「左派」事業蓬勃發展,人才輩出,在香港愈來愈受主流社會接受乃至歡迎,這是事實。但是在「六七暴動」期間,「左派」由於採取「極左」的鬥爭方法,漸漸脫離群眾,而且因為鼓吹和使用暴力,使「左仔」成為「恐怖分子」的代名詞。所以,暴動之後,他們長期受到主流社會排斥,原本很興旺的左派事業一蹶不振。左派群體處於一種「政治上慘敗,經濟上困頓,社會上遭到邊緣化」的狀態,這使他們在往後很長的一段時間裏抬不起頭來,長期處於強世功教授所描述的「無言的幽怨」的狀態中。

立場新聞 2016年12月1日 作者﹕羅恩惠

文章摘要﹕

12.3事件五十周年,澳門特區已完成去殖化任務,這宗歷來最嚴重的警民衝突,沒有受到學界和教育界重視。它由一宗未經批准的違規建築而起,在特定時空下,只消半個月就變成一場反帝反殖,需要全民「鬥爭到底,不獲全勝,決不甘休」的民族仇恨之戰。1966年十二月三日騷動最高潮時,三萬人圍著澳督府直至議事廳前,要推翻澳葡管治,警方向人群施放催淚彈,又用水喉向人群掃射。